Essere William Shakespeare, scrivere il Macbeth per ingraziarsi Re Giacomo I e finire, secoli dopo, anno 2022, nell’awards season con il proprio soggetto. Per noi mortali ben poco esiste di eterno, ma il Bardo pare andarci dannatamente vicino. Upstart Crow citava “There is always time for obscure blank verse”, regola questa che estenderei, anche e soprattutto, agli adattamenti – poco importa a quanto ammontino. Shakespeare può dirsi ormai un livello quasi bramato da scalare per la maggior parte dei cineasti; già lanciato da anni nel mondo della settima arte, come dimenticare il famosissimo “Il Trono di Sangue” (1957) di Akira Kurosawa, oppure parlando per varietà di genere, il nostro più recente “Riccardo va all’Inferno” (2017), musical tratto dal dramma storico Riccardo III, ideato e diretto da Roberta Torre? Sono solo due esempi per definire appena la vastità occupata dal drammaturgo inglese nel cinema. Egli rimane fonte di materia malleabile costantemente pulsante e per tanto di grande attrattiva.

Joel Coen – in solitaria, sia in regia che in sceneggiatura, – ha deciso di non mancare all’appello. Sorge spontaneo da parte mia, proporvi un cambio visione, laddove, all’ennesimo adattamento non richiesto, si sia già sbuffato con impazienza. Non domandiamoci perché mai un regista voglia confrontarsi ancora con la materia shakespeariana, ma chiediamoci semmai, e perché no?

Come preannunciato, le trasposizioni sono tante e del Macbeth innumerevoli, alcuni confronti sorgeranno spontanei durante la visione, com’è stato nel mio caso.

Per The Tragedy of Macbeth dimentichiamoci l’umanizzazione del tiranno – tentata egregiamente da Kurzel nel 2015 con storicità e realismo emotivo e nella cui interpretazione Michael Fassbender aveva irretito, con afflizione e instabilità, l’empatia dello spettatore. Coen decide invece di essere più diretto, gioca in maniera viscerale, nuda e cruda, senza troppi virtuosismi. È la storia di un traditore, il quale uccidendo il proprio re, viene meno a una delle più sacre leggi sull’ospitalità (Xenìa, dall’Antica Grecia): per questo ed altro il prossimo Thane di Cawdor merita la sua tragedia, che sia per destino o per conseguenti azioni. Il dramma ai suoi primordi, rivestito di sé stesso in questa visione più asciutta e apparentemente statica nel suo essere illustre, ma pur sempre vibrante nella forza che trae dal calzare dei tempi teatrali – il testo è infatti adattato, ma pressoché incontaminato.

Per offrire allo spettatore la pièce come unica creatura sulla quale focalizzare l’attenzione, serve un cast capace di equilibrio, che sappia eccellere nell’immediato per fare un passo indietro pur restando avanti. Sono personaggi mossi dalla storia, intrecciati alla tragica bellezza e nella poetica nell’estetica del Bardo, trovano l’inerzia giusta, finché non cali il sipario.

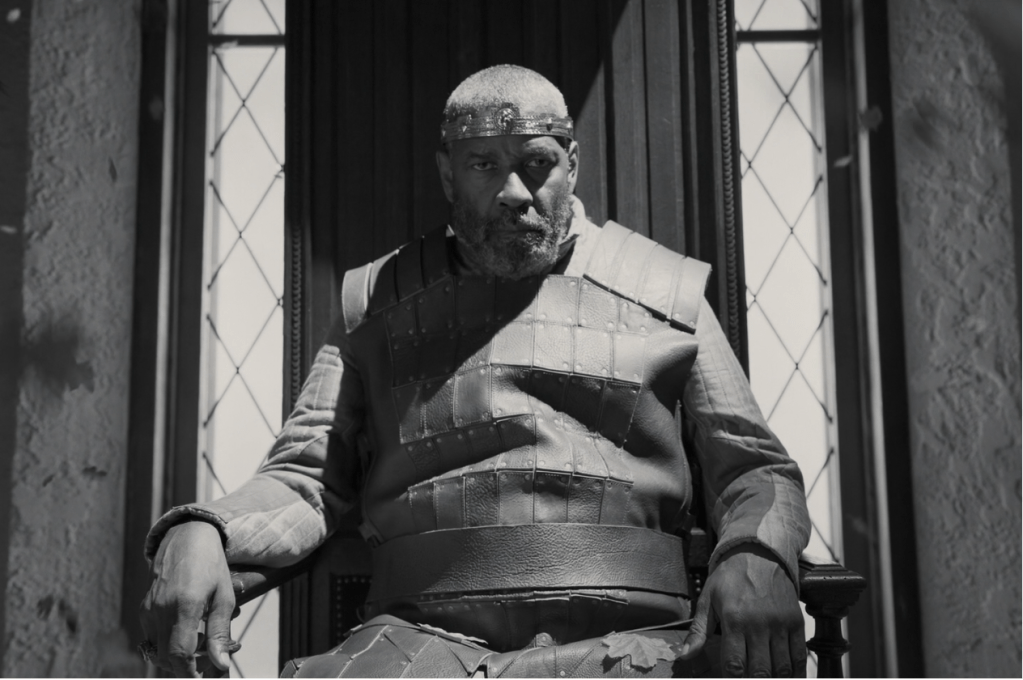

Il regista trova in Denzel Washington e Frances McDormand gli anfitrioni che condurranno a tale eccellenza. Lui possente e nel dubbio muta in accettazione, lei spina dorsale sempre più fragile nella pazzia che maschera ancora ambigua lucidità. Entrambi prescelti a suggellare l’idea che Coen ha di Macbeth e Lady Macbeth, entrambi in balia dell’immutabile destino e mossi dalle proprie azioni – redini queste lasciate al dio-autore di Stratford-upon-Avon, che tutto vede e nulla intende cambiare.

Nota di immenso merito va a Kathryn Hunter, la quale da una si fa trina e reincarnando le Tre Sorelle Fatali, sorregge il velo horror del film: nelle scelte stilistiche rimanderà al movimento Sturm und Drang, mentre nell’aspetto indosserà l’intenso omaggio a Il Settimo Sigillo. Le pedine infine necessiteranno di una scacchiera e per ottenerla, verrà scelto l’aspect ratio 4:3, proporzione perfetta per giocare con simmetrie e verticalità – quest’ultime gestite in archi e altezze. L’involucro creato risulterà ripido e spigoloso all’occhio, nitido e surreale insieme. Traendo la materia dal teatro, sempre da esso prenderà forma la metafora visiva: ogni scala, ogni altitudine o strapiombo, celerà la repentina scalata al trono, e poiché sarà destinata alla rovina, l’immagine parlerà per insidie e spettrali silenzi, lasciando alle surreali architetture il resto del lavoro.

Con la soundtrack di varianti primitive, Carter Burwell conclude il quadro perfetto che l’ultimo Coen vuole essere in tutta la sua magnificenza. Le gocce del sangue diventano l’insistente bussare, sono tamburi alle porte della coscienza; i coniugi, uniti nel delitto, in ciò che è stato fatto non può esser disfatto, verranno lentamente sfibrati, come quelle stesse gocce, nel tempo, farebbero alla roccia – esatta immagine del lento declino.

Espressionismo Tedesco – Orson Welles ringrazia! – fotografia e scenografie (capolavori di Bruno Delbonnel e Stefan Dechant) alla Füssli e Friedrich, set surrealista come le opere di Giorgio de Chirico: non sono entità che s’incontrano spesso nella stessa stanza.

Ebbene questo sarebbe stato il caso. Joel Coen ci è riuscito.

Meritavamo davvero di vedere The Tragedy of Macbeth al cinema.

“Vieni, vieni ora, dammi la mano. Il fatto è fatto.

A letto, a letto.

A letto”.

Laura