Nel cinema di Shin’ya Tsukamoto l’uomo è un ingranaggio produttivo all’interno di un universo urbano alienato dove non solo l’anima viene corrotta ma anche il corpo stesso, in cui sensi e istinti si mutano in spasmi meccanici trasformando l’essere umano in una macchina ricolma di tormento.

I personaggi indagano all’interno del proprio io e lo fanno per mezzo del loro corpo. La sua distruzione diviene rinascita, nuova carne. L’asfissiante quotidianità è il potente raggio di sole che filtra la lente d’ingrandimento colpendo l’indifesa formica a terra, che in questo caso ha il volto di Kotoko (interpretata dalla cantautrice giapponese Cocco), madre single affetta da un disturbo di visione doppia che la porta a vedere le persone nella loro duplice identità, quella buona e quella maligna contemporaneamente, non riuscendo però a distinguere la realtà dalle allucinazioni. Il film Kotoko diretto da Shin’ya Tsukamoto nel 2011 – e premiato nella sezione Orizzonti come miglior film alla 68esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia – ci mostra come i doppelganger si manifestano in tutta la loro violenza attaccando la protagonista Kotoko che è così costretta a difendersi, mettendo a rischio la sua salute e quella del suo neonato. Incapace di prendersi cura di quest’ultimo perde la custodia del figlio, assegnato successivamente alla sorella.

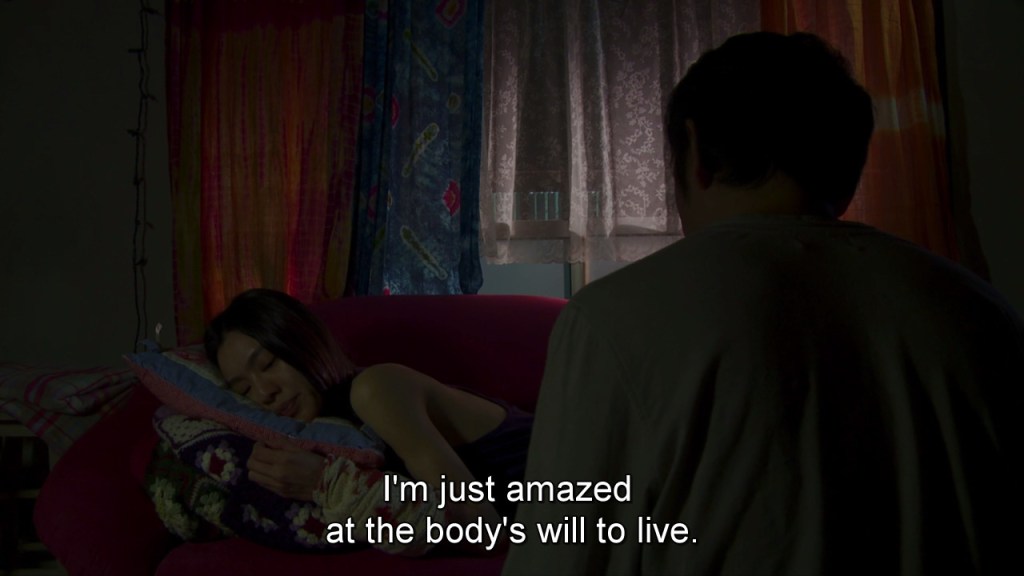

Ma le giornate di Kotoko sono un susseguirsi continuo di pressioni e oppressioni che raggiungono l’apice con atti di autolesionismo, ferite inflitte per sfidare la morte, ravvivando lo spirito di lotta alla sopravvivenza. Nemmeno la compagnia di un uomo riesce a rasserenare la sua esistenza, portando invece la coppia ad un tumultuoso manifestarsi di atti violenti e scie di sangue.

Solo cantare le offre degli attimi di pace. La sua voce innocente e celestiale la libera da ogni tormento permettendole di vedere la realtà davanti a lei, senza doppie visioni, senza illusioni ingannevoli.

Padre della New Wave giapponese degli anni ’80 e ’90 insieme a Ishii Sōgo e Kiyoshi Kurosawa, Tsukamoto è stato ribattezzato come il maestro del cyberpunk dando sfogo alla sua sfrenata passione per i kaijū eiga (film con mostri mastodontici per protagonisti, come ad esempio nel celebre Godzilla) e che col tempo ha collezionato diverse opere autoriali in cui il rapporto fra uomo e società urbana è in continuo conflitto.

Un film come Tetsuo: The Iron Man, girato in 16mm nel 1989, è il perfetto esempio di quanto il ritmo lavorativo claustrofobico del Sol Levante costringa l’individuo a ridimensionare la propria identità, ma è proprio nei momenti più oscuri che la vera natura subentra, prendendo possesso della fisicità umana e inscenando un kafkiano processo di metamorfosi. L’annichilimento dell’uomo sul posto di lavoro, l’individuo sottomesso al potere del metallo.

La mutazione dell’animo umano e la delirante poetica del linguaggio del corpo trovano spazio anche nelle successive opere di Tsukamoto, tra le quali è bene citare Tokyo Fist, A Snake of June e Haze. Ma è dalla realizzazione di Vital (2004) che il regista decide di addentrarsi in territori inesplorati, più psicoanalitici e riflessivi. E Kotoko è probabilmente il culmine della sua ricerca spasmodica dell’instabilità dell’uomo e delle sue conseguenze.

I protagonisti di Kotoko non sanno comunicare fra loro, riuscendo ad esprimersi se non attraverso il corpo e le sue pulsioni, il più delle volte violente ed estreme. La videocamera di Tsukamoto, così tremolante e sporca, rappresenta proprio gli spasmodici tumulti della giovane Kotoko, attanagliata dalle sue visioni ed incapace di emergerne dal suo personale inferno.

In questo film Shin’ya Tsukamoto non è solo regista ma anche attore, interpretando il ruolo dello stalker innamorato della voce di Kotoko, uno scrittore che, una volta venuto a conoscenza della fragilità della donna, decide di starle accanto abbandonando lavoro ed aspirazioni future. Il loro rapporto però è più che mai tossico, in bilico fra ossessione e perversione, una relazione in cui la comunicazione avviene per mezzo di pugni e lacerazioni. Eppure l’uomo pare assecondare la natura violenta di lei, marcando la distinzione fra illusione e realtà ed aiutandola a riavere la custodia del figlio.

Ed è proprio qui che sorgono i dubbi. Una volta che il piccolo fa ritorno a casa, l’uomo scompare. Era solamente frutto delle fantasie di Kotoko? Oppure è il figlio stesso ad essere completamente immaginario? Dove risiede la verità?

È nella sconfitta personale di Kotoko, nell’agonia delle sue ferite e nella rassegnazione delle sue parole che noi spettatori impariamo ad amare questa donna, abbandonata da tutto e tutti in un mondo troppo caotico e mostruoso per lei. La tenerezza con cui guarda il proprio figlio, l’innocenza dei suoi occhi che scrutano la pioggia battente colpirle il viso, sono l’elegia di una confessione angustiata quanto caritatevole d’aiuto. E noi possiamo solo porgerle la mano, abbracciarla e sussurrarle che domani è un nuovo giorno. Probabilmente in quella danza liberatoria che vediamo a fine film c’è tutta l’accettazione di sé, l’aver finalmente compreso la propria natura, accogliendola (per quanto disperato possa sembrare come atto) e scegliendo di andare avanti, un passo alla volta. Forse è nella comprensione della propria sconfitta che risiede la vera vittoria umana.

Per quanto Tsukamoto non ci risparmi gore e violenza, Kotoko è il suo film più intimo e dolce, una poesia struggente e disarmante, il canto allegorico di un’evoluzione interiore in cui la figura della madre single fa capolinea in una società borghese giudicante, metafora non poco velata dell’odierno Giappone.

Prima di consigliarvi la visione di Kotoko ci tengo ad avvisarvi preventivamente sul contenuto sensibile del film.

TRIGGER WARNING: scene violente, autolesionismo, mutilazioni, malattie mentali.

Angelica