Augusto Pinochet è un generale politico cileno. In seguito al colpo di stato del 1973 governò il suo paese instaurando un regime autoritario dittatoriale rendendosi responsabile di crimini contro l’umanità. Augusto Pinochet è anche un vampiro pluricentenario, nato nella Francia della rivoluzione e divenuto fiero ufficiale dell’esercito di Re Luigi XVI. Sotto il suo regno, vide la nobiltà morire in pubblica piazza per volere della ghigliottina. Il dittatore è colui che finse la propria morte per vivere nel tempo e nella storia, ricomparendo in Cile nel 1935, ormai come cuore pulsante di un totalitarismo simbolico accresciuto dalle contro-rivoluzioni e tenuto in vita dalle ambigue democrazie moderne.

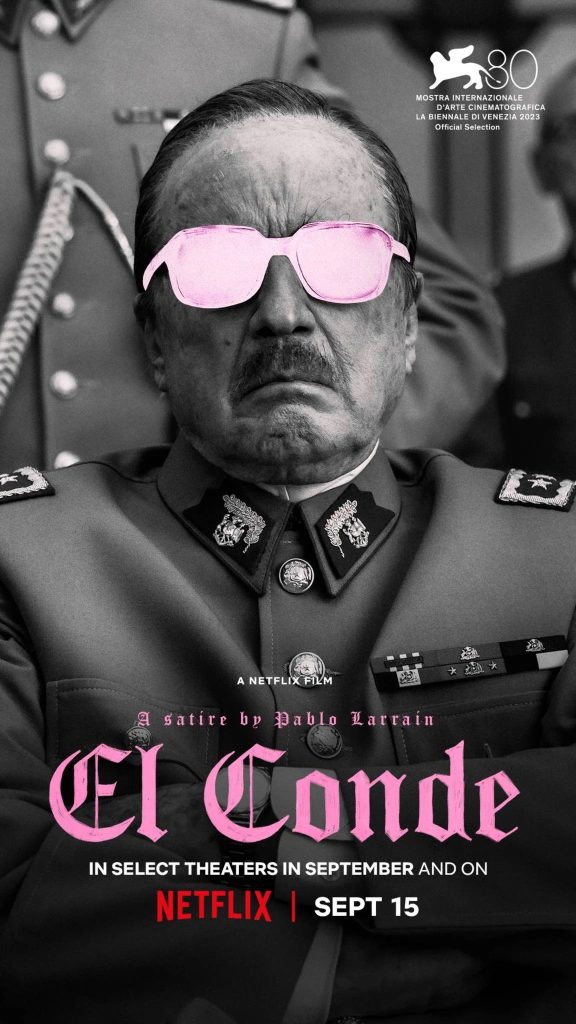

El Conde (immenso, Jaime Vadell), si fa chiamare, ed “El Conde” è anche il titolo del film diretto da Pablo Larraín. Scritto insieme a Guillermo Calderón, vince il premio Miglior Sceneggiatura all’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

È difficile prendere una sola facciata del lungometraggio e descriverne i particolari, figurarsi farlo con il simbolismo che quest’opera comporta. Il cineasta cileno però, a differenza nostra, pare avere le idee più che chiare, limpidissime. El Conde può confondere, ma è l’essenza e l’estrazione di tutta la filmografia di Larraín; un esatto punto d’arrivo che mette a protagonista il fantasma delle sue passate fatiche (La Trilogia Cilena pre-post Pinochet: Tony Manero, Post Mortem e No), conciliando l’amore visionario per le ambite figure pubbliche (Neruda, Jackie e Spencer).

Dopo un accattivante inizio e uno slancio cinematografico che abbraccia l’horror espressionistico e formalismi ascetici (Murnau e Dreyer presi nel mirino), il regista intende perdersi e amalgamarsi con l’idea più moderna di un fantasy splatter che non manca d’intrecciarsi alla dark comedy famigliare. Siamo davanti a un simil Succession col vampiro e per chi (come me) soffre d’ossessioni, oserei aggiungere che pure non manchi un pizzico di whodunit. Si gioca sulla farsa delle maschere: un vampiro che non vuol più fare il vampiro, deciso a lasciarsi morire, ma che per istinti ferini e sete di potere continua a vivere, travolto poi dalla famiglia che ne brama l’eredità, vede rinvigorire sé stesso dopo l’arrivo di una misteriosa contabile (Paula Luchsinger) – anch’ella mascherata, anch’ella spettro di un lontano passato: una suora sotto copertura.

Attraverso un interrogatorio ai figli di Pinochet, viene stilata una lista dei malaffari condotti dal padre durante il periodo dittatoriale, pur avendo, dall’altra parte, El Conde affranto all’idea che di lui si parli, solo ed unicamente, come di un ladro. Dopotutto, una volta soldato per sempre soldato e loro, come i generali, uccidono. Questo fanno. L’investigazione porta anche, inverosimilmente, alla rivelazione del colpevole seguendo il canone a tavolino: è il braccio destro del Diavolo, un maggiordomo, un Renfield che ce l’ha fatta, un bolscevico bianco (Alfredo Castro, attore feticcio del regista), ancora e fino alla morte, fedele servitore de El Conde.

Se il vampirismo è qui allegoria sin troppo ovvia degli istinti autoritari duri a morire nel tempo, fagocitati facilmente dal giogo capitalista ed ogni altro male moderno, è anche vero che nello sviluppo, la complessità ampollosa rischia di diventare un’arma a doppio taglio. Le traiettorie interpretative sono molteplici e lo spettatore viene quasi sedato dalle troppe (im)probabilità. La madre narratrice che partorisce un figlio vampiro, entrambi destinati a sottomettere le masse, si riuniscono infine nella società attuale, dopo aver divorato il fedele servitore e ucciso l’amore capriccioso. E queste sono ben più di qualche probabilità. Sono idee viventi e vacanti, contrarie all’umanità. Perfino dei figli, El Conde dirà stancamente esasperato: “Che seccatura” poiché diversi, opposti, mortali e infinitesimali, se confrontati al compimento del quadro storico di cui madre e figlio vampiri fanno parte.

Il loro scopo forse, è quello di poter prosperare di nuovo, una narrazione continua nel bianco e nero, nelle sfumature e nelle silhouette di una fotografia (quella di Edward Lachman) ammaliante, che è capace di simboleggiare surrealismo nonostante si parli di realtà, la più cruda subita dal Cile. Che lo si accetti oppure no, i distraenti virtuosismi sono l’espediente che mostra quanto Pablo Larraín sia cineasta capace, eclettico ed esteta. È un artista consapevole del proprio vissuto e fa della storia del suo paese una narrativa originale universale.

Del male che ancora sopravvive e cresce così in un futuro incerto: “Magari sarà interessante, essere ricchi in una terra di poveri”.

Laura