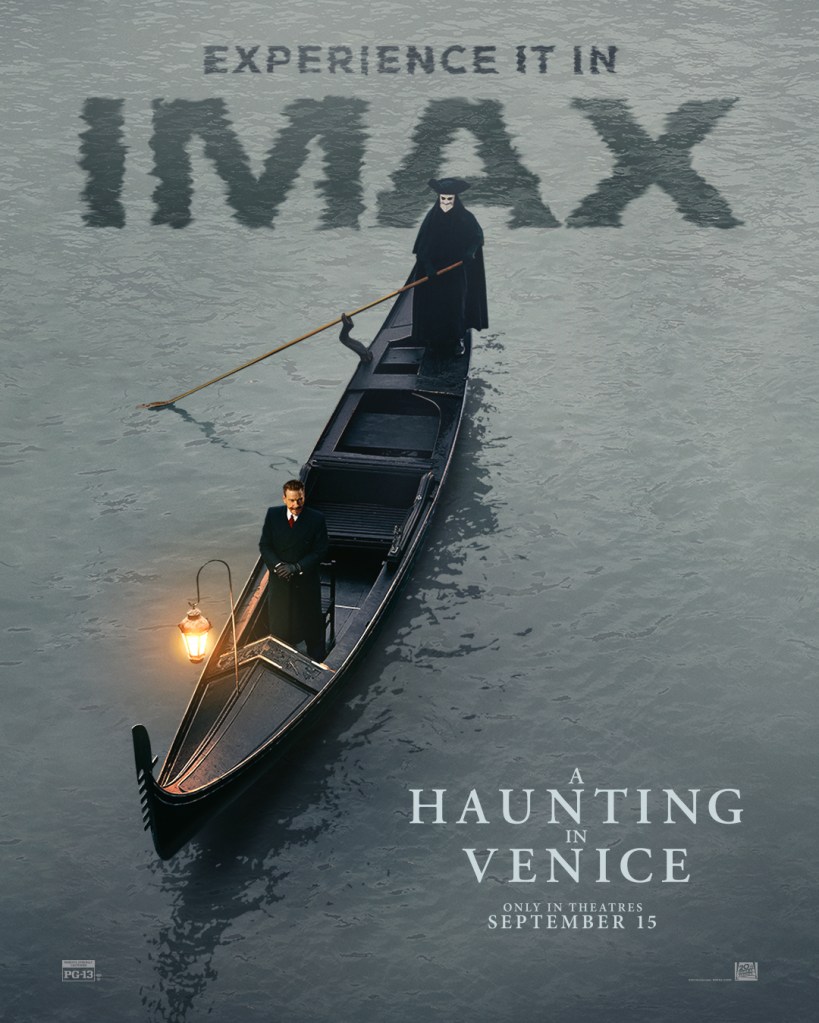

Italia post-bellica. Venezia, 1947. La Serenissima è la città più azzeccata per ritirarsi in un esilio autoimposto, sopravvivere alla quotidianità e combattere i propri fantasmi. O lasciarsene sopraffare. È l’Araldo che, pur sprofondando su sé stesso, dimostra al mondo di non voler cedere. Il suo sguardo è volto al futuro nonostante tutto di lei parli al passato. “La più splendida delle tombe” la definì una volta Henry James.

Forse è per questo che Venezia è diventata la scelta più ottimale, resa, per amor di trama, il riflesso di una decadenza molteplice – di un declino storico e di sfiducia personale. Se lo stile pulito ed elegante, da una parte rimanda al genere noir, la regia di Kenneth Branagh – volutamente più sperimentale e febbricitante – con certi grand’angoli di nostra conoscenza, vuole urlare all’horror e al thriller. Anche Hercule Poirot convive con i suoi demoni, gli stessi che gli hanno fatto perdere la fede molto tempo fa. Durante la notte delle streghe il nostro detective baffuto sarà costretto ad affrontarli attraverso le veci di un nuovo caso confezionato a doc per lui dall’amica scrittrice, Ariadne Oliver (Tina Fey).

Questo l’incipit, ma i cambiamenti in sviluppo sono tutti da scoprire. Il rimaneggiamento che Michael Green ha apportato al romanzo di Agatha Christie, “Poirot e la Strage degli Innocenti” (titolo originale “Hallowe’en Party”), è tale da permettersi la messa in scena di un mystery crime ex novo senza perdere però il mordente dell’attrattiva. Consiglio ai puristi christieniani nell’anno del Signore 2023 di giocarsela sui riferimenti e godersi le citazioni: sotto la punta dell’iceberg, l’atmosfera sempre cara alla Regina del Giallo persiste ed è più viva che mai.

A Haunting in Venice prende le distanze dallo stile più soap del film precedente (Death on the Nile, 2022) e si affianca invece, per emozioni e fatalità, allo struggimento del suo apri-fila, Murder on the Orient Express (2017). Siamo davanti a un mistero malinconico e oscuro, macabro solo finché la verità non viene portata alla luce dalle cantine più infestate, a dimostrazione che la mente irretisce sé stessa e nelle banalità umane risiedono invero le gesta più ingiuste e meschine.

Dopo una guerra – il cui passaggio ha lasciato solo morti e menomati fantasmi – sulla città intera pare aleggi un’atmosfera incerta, prossima al disastro e nella lotta contro il tempo, Hercule Poirot dovrà risolvere il caso tra colpe inflitte – che non potranno mai esser espiate – e sotterfugi – che cambieranno le entità dei presenti per i giorni a venire.

Personalmente, trovo che il cast qualitativo dell’Orient Express sia difficile da replicare, ma le scelte compiute per l’ultimo film del detective belga, sono di fatto un netto miglioramento a quelle del predecessore sul Nilo. Dopotutto, se tanto viene recepito dallo spettatore – tra malanimi, lutti e angosce dei personaggi, tutti racchiusi da un’atmosfera serrata e ansiogena – lo si deve per buona parte a loro. Tina Fey sorprende il pubblico calzando distintamente l’amata (dai fedelissimi) Ariadne Oliver, che per sua natura, non manca di scaltrezza, arguzia e una buona dose di ambiguo affetto. La chimica che esplode, quand’è in scena con Branagh, è forse la parte migliore che questo nuovo omicidio ci ha donato sul grande schermo. Difficile farne a meno, ancora di più pensare che non possano esserci altre occasioni per vederli collaborare insieme nuovamente…

Con Kelly Reilly e Michelle Yeoh si punta non solo all’occasione, ma al prestigio. Sono due volti della stessa medaglia, dove l’una angelicamente compie e l’altra diabolicamente preconfeziona. A concludere la trinità femminile abbiamo Camille Cottin, governante mossa da fede intransigente e per la quale si delinea, forse, il finale più toccante. Dei volti ritrovati, neanche a dirlo, Jamie Dornan e Jude Hill, riuniti per Branagh una seconda volta come padre e figlio. Stavolta i loro destini saranno tragici, malauguratamente destinati, ma la cura e il rispetto nel raccontare una storia tanto delicata, sarà un’altra delle migliorie che potrete trovare in questo film. Kyle Allen, Emma Laird, Ali Khan e Riccardo Scamarcio completano la rosa dei nomi in presenze lineari, dove però l’interrogatorio dei fratelli del Missouri si pone sul piedistallo dei secondari rubando agli altri la scena.

L’ultimo importante excursus – e non poteva mancare – va a lui, Kenneth (Branagh, sì lo so, non è mio amico, non posso ometterne il cognome). Ancora una volta, il cineasta palesa senza vergogna, che prima del regista in atto, dietro la cinepresa risiede il sempiterno fan del cinema. Si dimostra sempre attento, avido, interessato e affamato di sperimentare, osare e creare. Azzarda nuove tecniche e recepisce come una spugna ogni possibilità offerta dalla settima arte. Fa della materia scritta il genere più calzante ad essa e non vi è differenza alcuna, se non nel limite del suo talento e possibilità (a detta sua, e chiamiamolo limite!). Infine, con la fotografia dal contrasto vellutato di Haris Zambarloukos si centra l’ennesimo capolavoro visivo permeato dalla soundtrack insinuante di Hildur Guðnadóttir. Ogni tassello è fondamentale per avvalorarne la ricercata personalità.

Il punto di vista di Branagh sulla Laguna diventa così un viaggio che si compie tra l’esoterismo e la truffa, tra lo spiritualismo e lo scetticismo. E Venezia, in questo, completa il quadro dell’esistenzialismo che coglie il nostro Poirot e lo porta al limite, non per la ricerca di un Dio, ma per trovarvi, infine e quasi karmicamente, rinnovata fede nella giustizia e nuova speranza per l’umano.

Ciò che è corrotto non perdura oltre la notte e una volta passata la tempesta con l’alba alle porte, ecco sopraggiungere un altro inizio. Non importa quanti spettri si siano combattuti, né quanti siano rimasti. Hercule Poirot ricomincia da qua, dalla città più infestata e vitale al mondo.

E come Venezia animale d’altri tempi sopravvive longeva, lui farà lo stesso, finalmente volto al futuro tornando all’opera.

Laura