Guardavo il quadro che si offriva ai miei occhi e soltanto a vedere la casa e la prospettiva caratteristica di quel dominio, provavo un completo abbattimento dell’anima. Era dunque quel non so che, capace di darmi una tale impressione nel contemplare la casa degli Usher?

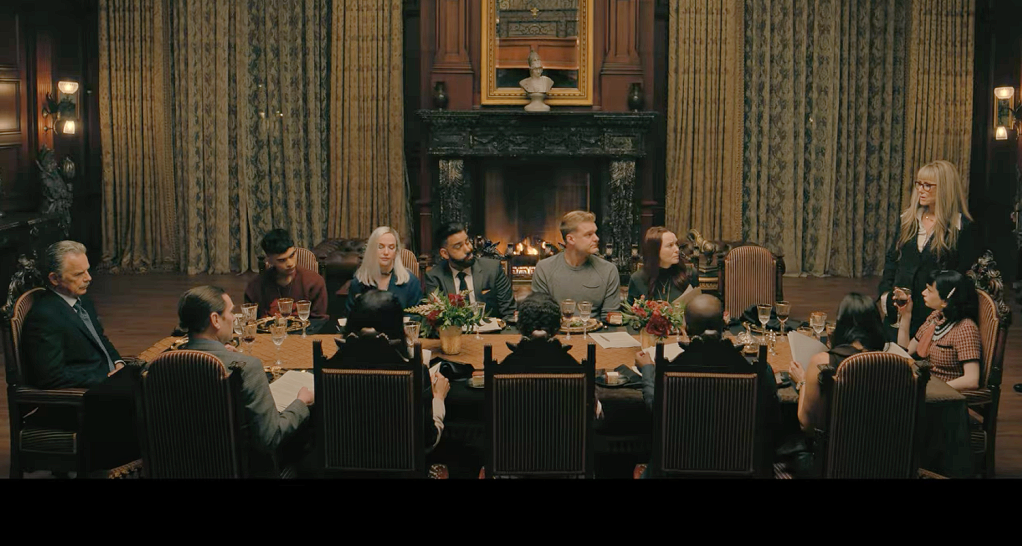

Una casa, un dominio, una dinastia e un’eredità. The Fall of the House of Usher è Edgar Allan Poe che sposa l’estetica di Succession, trasformandosi nell’horror di nuova generazione, quello dalle fotografie impeccabili e dalle composizioni artistiche elaborate per ottenere un tipo di gore, non solo dedito a colpire, ma anche ad affascinare. A noi attingere dal gotico piace tantissimo e ce ne beiamo, come fosse una fonte sempre innovativa e prolifica di maestà e macabro. Così il pensiero a Edgar viene naturale, a lui e a quel che potrebbe pensare oggi, se vedesse come i suoi lavori hanno saputo ispirare Mike Flanagan e come, nel rimestare, ci abbiano tenuti incollati al divano attraverso la nobile arte del binge watching.

In quest’opera completa in otto episodi, tutto ciò che Poe intende lasciare al mistero, Flanagan trae spunto, dal resto dei suoi racconti, per spiegarlo.

Perché gli Usher sono destinati a estinguersi? Perché alla fine dei giochi perderanno ogni cosa? Non si tratta solo di un maleficio dall’animo antico estratto dalle storie vecchie duecento anni, è semmai la maledizione del tardo capitalismo, di un patto che si compie solo in base alle scelte adempiute dai capostipiti Roderick Usher (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell) – nei flashback rispettivamente interpretati da Zach Gilford e Willa Fitzgerald. Gemelli per nascita, gemelli per morte. La legge dantesca secondo la quale saranno gli eredi a pagarne le conseguenze – non da sottovalutare la superficialità con cui l’Usher maschio accetta una simile possibilità, pur avendo già a carico un paio di figli – è l’evoluzione stessa della nostra società. Un boom economico che ha fatto ricchi in pochi per rendere poveri i restanti, chiedendo poi il tornaconto alle nuove generazioni.

L’unica differenza tra noi e loro? Gli Usher sono colpevoli attivi, non passivi. Sono il male del mondo, sono il motivo per cui, parafrasando Camille L’Espanaye: Non vi è nulla di buono o di nuovo che gli Usher possano vantare d’aver apportato alla società. Sono solo capaci di pagare gente che faccia il lavoro per loro e secondo copie già prestabilite. Il resto del merito va al nome.

E come sempre sono gli archetipi di genere gli strumenti che Mike Flanagan adopera come cifra stilistica orrorifica. Vampiri, fantasmi, presenze demoniache, giovani dotati di poteri mistici: ecco le creature che ci hanno fatto compagnia (e terrorizzato) nei precedenti film e serie del regista. Ma questa volta è il bestiario umano della famiglia Usher il vero male, autentico e spietato, superiore in perfidia a dispetto di tutti i mostri mai presentati. Ecco perché Frederick Usher (Henry Thomas) a malapena riesce ad occuparsi degli immobili (abusivi) di famiglia, così come Tamerlane Usher (Samantha Sloyan) che a stento può costruirsi un’immagine pubblica, (se non attraverso quella del marito). Poi c’è Victorine LaFourcade (T’Nia Miller), la quale azzarda esperimenti fallimentari sempre insabbiati dal vile denaro, segue Leo Usher (Rahul Kohli) che occupa la sezione videoludica solo per il cognome che porta, e qualora la famiglia sgarrasse, ecco sopraggiungere Camille L’Espanaye (Kate Siegel) prodigio delle informazioni e degli algoritmi. Infine, manca all’appello l’ultimo figliol prodigo, il più scapestrato, il più viziato e al contempo abbandonato, Prospero Usher (Sauriyan Sapkota), il ragazzino la cui fedina morale è difficile da ripulire nei limiti della social decenza a detta pure dai suoi stessi famigliari.

Sono tanti non è vero? Gli Usher? Troppi per essere una famiglia fondata sul riscatto, lo stesso che Verna (una spettacolare Carla Gugino) è pronta a riscuotere su ognuno di loro. Uno per uno, eredi di una fortuna che non potranno mai portarsi nella tomba e che, come una malattia, è riuscita soltanto a deperire e impoverire la società che li ha svezzati. Non è un caso che La Caduta di Casa Usher sia stata concepita proprio in un periodo simile, dove la tematica eat the rich è ancora un pedigree ricercato e non da meno, subito dopo l’uscita di un’altra serie Netflix, “Painkiller”, basata su simil fatti realmente accaduti. Roderick Usher ottiene – previa un metodo certamente non convenzionale – l’azienda farmaceutica del padre, la Fortunato, e diventa ricco dopo aver smerciato un medicinale ritenuto pericolosissimo all’uso periodico sui pazienti. Esattamente quel che accadde con l’OxyContin di Richard Sackler a partire dalla fine degli anni 90. Tuttavia, mi pare alquanto ovvio sottolineare che, come in questo, si somigliano, in tutto il resto le due serie si diversificano. L’aggiunta – oserei sempre dire, perdonatemi – shakespeariana è la particolarità di come l’azienda sia passata sotto le mani bastarde degli Usher, poiché entrambi, fratello e sorella, non sono mai stati riconosciuti dal padre. L’incipit e lo stretto legame con la madre è l’impiantamento stesso di una natura avida e vanitosa che non potrà esser estirpata mai più. A conteggio, inoltre, dei sei figli, solo i primi due provengono dal matrimonio con l’amata moglie di Roderick, Annabelle Lee (Katie Parker). Uno smacco ulteriore contro la figura dell’angelo vendicatore, del demonio affabulatore, nonché corvo poemiano, Verna, che si era ben premurata di avvertirli delle conseguenze sugli eredi. Negli Usher inizia a sedimentare così il seme malevolo destinato alla rovina, non solo del proprio nome, ma della dinastia tutta, alla stessa maniera di come lo fu Edmund del King Lear, figlio bastardo di Gloucester, il quale gli costò non solo la vista e la reputazione, ma gli valse in cambio anche una vita di stenti e miseria.

Il tutto sta adesso indagare e capire come mai siano morti i figli Usher in una spirale irrefrenabile, se non per gli eventi, per le loro scelte di vita dissoluta e viziosa. Cosa nasconde il padre insieme all’impareggiabile sorella? Il puzzle decostruito da Flanagan permette di far combaciare ogni racconto di Poe a una morte specifica trasformandosi in una legge del contrappasso gotica ed estenuante, una per ogni erede. Così avremo episodi dedicati a “La Maschera della Morte Rossa”, “I Delitti della Rue Morgue”, “Il Gatto Nero” e “Il Cuore Rilevatore”. L’escalation troverà il suo compimento ne “Lo Scarabeo d’Oro”, “Il Pozzo e il Pendolo”, “Il Barile d’Amontillado” e ovviamente, dulcis in fundo, ne “Il Corvo”.

Fondamentale è la figura del corvo per la letteratura di Edgar Allan Poe e di estrema importanza lo diventa qui, nell’universo flanaganiano. Nella famosa poesia, l’animale è usato dal poeta come processo meccanico preordinato. Il corvo non è un giustiziere, non è un’essenza vendicativa o malefica. Nemmeno si raffigura al pari della Morte. Il corvo altri non è che lo strumento dedito a scavare paure e mortificazioni già preesistenti nell’animo umano. La tortura che esso infligge nel narratore, verso dopo verso, è quella di estrarre il recondito, finché non si tramuta in paranoia – ossia una fine già scritta. È il seme col quale nasciamo e che va soltanto portato alla luce. Così Verna va compiendo il destino della famiglia – sia pure con azioni più attive rispetto il Corvo della poesia – un destino che si sono scelti da soli ed il cui seme sboccerà nella caduta.

Perché per quanto l’orrore si manifesti attraverso fantasmi e creature deformi, è nella crudeltà innata dell’uomo la vera minaccia e, in questo caso, la falce mietitrice che piomba sopra le loro teste, è il testamento di morte che hanno firmato col loro stesso sangue. Nell’universo del body-horror, è il demone sotto la pelle a incutere maggior terrore. La bravura di Flanagan è stata proprio quella di delineare pian piano la vera natura dei suoi personaggi, celata sotto strati di boriosa borghesia e finto perbenismo. La sua è una tela che prende forma lentamente, un ragno che danza silenzioso giocando con le incognite e le rivelazioni.

Pertanto, non c’è dettaglio, situazione o personaggio che sia stato messo fuori posto in The Fall of the House of Usher e tra quest’ultimi vorrei prenderne fuori quattro dal cappello proprio per il simbolismo che portano e le entità che rappresentano. Roderick Usher è al centro di una bilancia, che eleva su un piatto Auguste Dupin (Carl Lumbly) e sull’altro Arthur Gordon Pym (Mark Hamill). Il primo è considerato l’antenato di tutti gli investigatori privati presenti in letteratura, il secondo è l’archetipo dell’avventuriero, uomo libero solo alle sue condizioni. Infatti, il detective, nonché amico di Usher, viene sfruttato in una cornice che determina l’ultima confessione del magnate, e sarà l’unico a scoprire (e noi con lui) cos’è realmente accaduto – che sia stato per maledizione o per delitti umani. Eppure, la sua giustizia – semplice e limitata alla mortalità – non combacerà con quella di Verna. Nemmeno il fato di Pym sarà circoscritto – non che lo desiderasse per sé stesso, comunque. D’altro canto, per l’avventuriero che è sempre stato, il personaggio di Hamill uscirà di scena per quella che sembra essere la più deprimente delle sconfitte umane, ma dal suo punto di vista, è a tutti gli effetti l’unica via possibile, la vittoria delle libere scelte: chi lo ammanetta agli occhi dell’uomo, lo libera dal giogo di ogni altro intrigo. Due personaggi fedeli alla loro natura e che per loro natura, sono destinati a sopravvivere e vedere come sarà il mondo dopo gli Usher.

Belle, misteriose e più sfortunate sono invece le donne, che per Edgar Allan Poe, non sono mai soltanto semplici muse, ma il ricordo incastonato nel cuore e nella mente che corrode d’amore e disperazione il presente fino a che non si tramuta in passato. Ecco perché le due figure femminili positive della famiglia si chiamano proprio Annabelle Lee e Lenore (nipote di Usher, qui interpretata da Kyliegh Curran). Due nomi uno stesso destino: quello di perire prematuramente, trovatesi entrambe sulla via di un malaffare troppo grande per loro, troppo spaventoso e osceno per poter essere contenuto e infine, troppo fatalista per poterlo evitare. Ma come avviene nelle poesie dalle quali l’una e l’altra traggono spunto, nella morte trovano l’eternità per mezzo di ciò che hanno significato e lasciato in vita. Per loro non esiste una vittoria mortale, né un premio immortale (come quello tanto anelato da Roderick e Madeline Usher, con i farmaci l’uno e con i bot virtuali l’altra), ma vi è l’eterno battito d’ali di una farfalla che diventa uragano. Un atto di gentilezza che si propaga nel mondo guarendolo dall’avido morbo attraverso cui la famiglia si era arricchita e aveva prosperato. Una giustizia che ricalibra la bilancia fino all’ultimo anelato respiro.

Una menzione speciale va fatta per la matrigna, che nulla ha del nome arcigno che porta. Juno Usher (Ruth Codd), la seconda moglie di Roderick, è l’outsider capace d’infiltrarsi, adattarsi e di fuggire quasi incolume dalla famiglia che l’ha sempre disprezzata in quanto diversa e difettata. È il Mostro di Frankenstein attraverso i cui occhi, il CEO della Fortunato ingozza sé stesso di vanagloria, consapevole d’esser stato l’unico capace di salvarla da morte certa. Ma le creature danneggiate sono abbastanza forti da poter sopravvivere, lo sanno per il male che hanno patito e per le ingiustizie che hanno subito. A Juno andrà l’intera eredità della famiglia e per la famiglia che aveva da anni desiderato senza trovarla negli Usher, ne formerà una nuova, più grande più bisognosa, quando il suo vissuto fonderà gli aiuti necessari per coloro che, come lei, hanno sofferto la dipendenza e l’abbandono.

Da qui si evince il profondo rispetto che Mike Flanagan nutre per la materia, non solo l’horror, ma lo story-telling in generale. Sappiamo bene che il regista e sceneggiatore non è nuovo alle trasposizioni da carta stampata, ma con la sua ultima opera ha alzato l’asticella, rimodellando la creatura di Poe come un artigiano abile e riverente.

Riarrangiato, dunque, nella sinfonia del drama famigliare, The Fall of the House of Usher è un mosaico perfetto, che non svilisce mai gli ultimi attimi vitali prima che si colga l’ennesima vittima. È una riflessione nascosta, finché non la si stani tra un jumpscare e l’altro, e offre a Poe la nuova voce che meritava e che meriterà sempre. Se questo è il suo regalo d’addio a Netflix, che altro aggiungere? Non vediamo l’ora di ritrovarci, qualche piattaforma streaming più in là, pronti ad ammirare nuovi mondi maledetti.

Fino ad allora, nel compiersi il destino del Corvo sulle lapidi fredde, agghindate dei soli inanimati simboli di una vita intera, non resta che un’unica ossessionante promessa da recitare, affinché nulla accada mai più:

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;

And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,

And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor;

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted — Nevermore!

Laura e Angelica