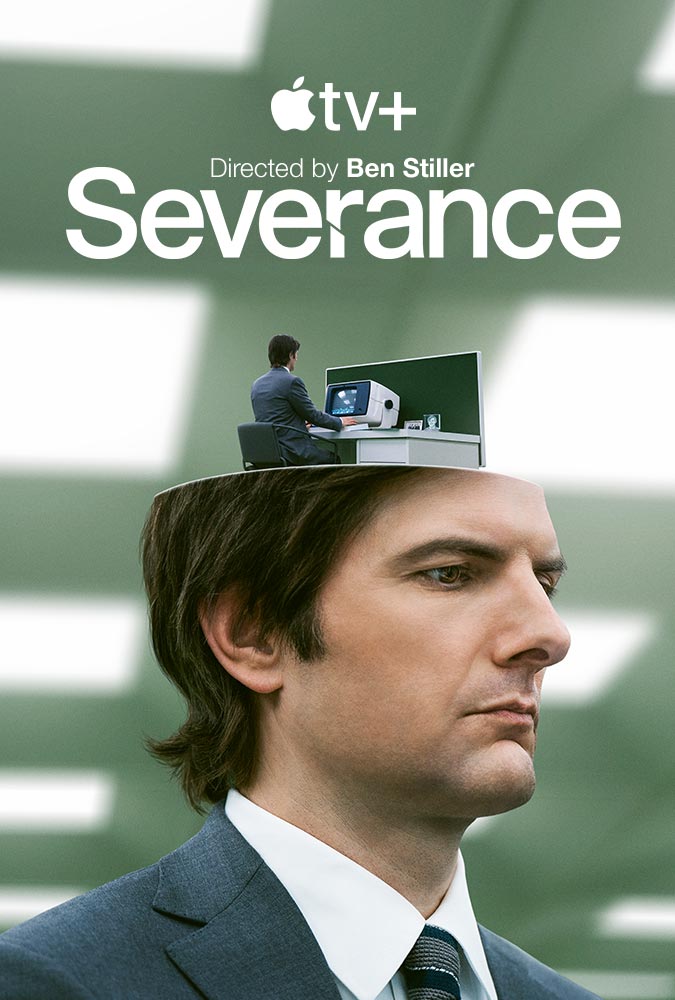

Degli Icerberg si dice che siano irregolari, pericolosi negli spostamenti e incerti nelle loro direzioni in balia delle correnti oceaniche. Altrettanto risaputo ma mai percepito con esattezza, è quanto di nascosto ci sia al di sotto della superficie osservata dall’occhio umano e questo, è forse il loro aspetto più inquietante. Non è facile trovare una metafora calzante, ma Severance (Apple Tv+) nei suoi appuntamenti settimanali, con un cliffhanger dietro l’altro, può avvicinarsi drasticamente a questa definizione. I primi nove episodi della serie creata da Dan Erickson nascono per porre costanti domande e vertono a costruire un’ambigua distopia, mischiando un po’ George Orwell un po’ Franz Kafka. Come se il genio inventivo di Charlie Kaufman incontrasse l’estetica di Wes Anderson, Severance narra le vicende di Mark S. diviso tra un lutto da lasciarsi alle spalle e un impiego alla Lumon Industries, i cui intenti lavorativi, per inciso, sono a tutti sconosciuti. Diviso sì, e non in senso figurato. Per contratto, Mark ha accettato infatti di sottoporsi alla Scissione: un espediente che rende possibile scindere il sé stesso lavorativo (innies) dalla propria versione privata e vivente al di fuori (outies). L’uno inconsapevole dell’esistenza dell’altro, ignari entrambi della vita che conducono, compresi eventi e relazioni.

È Adam Scott a vestire i panni del protagonista e sulle sue spalle si regge, in gran parte, l’atmosfera peculiare di un minimal sci-fi insidioso più di quanto sembri. A suo riguardo, mi è capitato di leggere: “He is just this random guy with his random face”. Mi sento di dire: scusate se è poco! In un’ottica tanto ambigua, dove inquietudine e disagio nascono spesso dal non-detto e dallo humor sposato malamente (e volutamente) in contesti poco calzanti, Scott è il volto adatto per impersonare due trasmutazioni nella stessa persona. Di seguito tutto il cast si dimostra eccellente regalando una corona d’interpretazioni assai varia: Britt Lower – con la sua Helly toccherà uno dei punti più drammatici della stagione – Zach Cherry, Tramell Tillman, John Turturro e Christopher Walken. A voi non nascondo il mio personale interesse per i due chiudi fila di qui sopra. Colleghi e amici devoti l’uno all’altro da anni, sono stati la primaria ragione che mi ha portato a conoscere la serie e ad apprezzarne poi l’interezza. L’Irving di Turturro è un uomo gentile e diligente, nasconde una parte più ribelle – possibile principale caratteristica del suo esterno – che verrà mossa contro la Lumon, perché carburata dall’amore provato nei confronti di Burt/Walken. Per sottolineare la tenerissima chimica che li caratterizza, mi piace avvalermi di questo aneddoto, secondo il quale pare sia stato proprio Turturro a suggerire Walken come controparte: “Tutti pensano che Christopher sia bizzarro e con quest’aria un po’ da pazzo, ma nasconde in sé una vulnerabilità e una sensibilità uniche, se gli si offre la libertà di mostrarle. Ho pensato che se dovevo innamorarmi di qualcuno in scena, quel qualcuno doveva essere lui”.

Questa parentesi, nella sua delicata messa in scena, è una minima parte del tutto (ancora una volta, solo la punta dell’iceberg), è un tassello come un altro che vuole definire la sterilità di una vita devoluta al solo lavoro. Un lavoro che diventa Fede, un fondatore che diviene Messia ed un manuale il cui uso è alla stregua di quello biblico. La sottile critica al Capitalismo s’intreccia così a un più complesso tema socio-antropologico beffando l’uomo nella sua necessità di nutrire anima e mente, – come avviene naturalmente grazie a svago, arte, passioni – per gli innies, tale cibo è e può soltanto essere proiettato sulla sola azione lavorativa e ciò che ne deriva. Si rasentano mitologia (di dipinti e iconografie da far invidia a Goya) e simbolismo (di animali, labirinti e maschere), entrambi volti a innalzare le gesta degli antenati della Lumon. L’unico freno postovi, senza che si scadi nell’esuberanza, è il velo di thriller psicologico tessuto da una verità che urge esser portata a galla. Nel nonsense di un quadro generale a noi ancora poco chiaro, va formandosi un’entità quasi orrorifica all’interno delle Industries e, di ciò che ancora non sappiamo, ci fa danno e beffa un’inquietante Patricia Arquette; personaggio chiave, il suo, che sa ben più dello spettatore, pur restando un passo indietro alle direttive Lumon. In lei troviamo forse il filo più teso, la miccia più infiammabile.

Severance non è materia nuova, eppure è fresca e magnetica, costantemente senza posa. Grazie a Ben Stiller (regista di sei episodi con Aoife McArdle a concluderne il lavoro) si ricava un’atmosfera immersiva a tratti claustrofobica – che sia nei panni di una vita privata infelice o un’esistenza lavorativa senza scopo – e avviene per mezzo di un punto di vista ermetico e sintetico: valgono di più i silenzi di Adam Scott nell’ascensore passando da un sé stesso all’altro, che le parole; esprimono di più le microespressioni di John Turturro e il contatto ricercato con Christopher Walken che qualsiasi altra esorbitanza. A Theodore Shapiro si deve infine la soundtrack che, in eleganza e pulizia, conferisce alla serie un’accattivante e misteriosa personalità.

Severance prima stagione (con una seconda già confermata) è una propulsione in continuo freno, a voler forse dimostrare – e poiché sento di potermi fidare, lo sottoscrivo – che sanno dove andare a parare. Sono consapevoli che è stata data loro attenzione ed è stato concesso altro tempo per strutturarne ogni peculiarità. Perché correre e rischiare di scivolare dall’iceberg? Vale la pena insidiarsi e scoprire le fondamenta dall’interno, piuttosto che farlo dal fondo del mare.

Mark S. e la piccola found family della Macrodata Refinement stanno cercando di fare lo stesso e se vi fiderete, raderemo al suolo questo posto insieme a loro.

Laura